Quando vincemmo alla lotteria di Capodanno

Questo è il racconto di una storia vera.

Una storia che ha inizio il 1 gennaio 1924.

Esattamente 99 anni fa (che le date sono importanti).

Una storia che portò un piccolo paese dal nome strano sulla bocca degli italiani. Almeno per qualche giorno.

Anche sulla bocca di un futuro Presidente della Repubblica.

Una storia che rimane nella memoria di chi c’era ed ancora qui, nei racconti tramandati e nei documenti dell’epoca.

Questo è il racconto di una storia vera.

E’ il racconto di quando vincemmo alla lotteria di capodanno.

– Avanti, avanti !

– E’ permesso ?

– Venga. Entri pure.

– Infine abbiamo trovato il vincitore.

– Benissimo, era ora. E chi è ?

– E’ un ragioniere che lavora in municipio.

– Un modesto impiegato pubblico, bene bene. Ci rimarrà male il maestro Puccini che aveva comprato 400 biglietti. Non mi guardi così Corbella, stavo scherzando. Mi ricordi piuttosto: come si chiama quel posto lì dal nome strano dove hanno vinto ?

– E’ un paesello in provincia di Reggio Emilia. Si chiama… un attimo che controllo.

– Abbiamo spedito biglietti in mezzo mondo, da Beirut a Buenos Aires, da Costantinopoli al Madagascar e chi vince ? Un ragioniere impiegato al municipio di un paesino che si chiama… Corbella allora, come si chiama ?

– Vezzano sul Crostolo.

– Vezzano-sul-Crostolo ? La fortuna è proprio cieca. E forse pure sorda.

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, con le casse di molti enti pubblici svuotate, cominciarono a diffondersi in Italia diverse lotterie con scopo benefico: da quella della Croce Rossa a quella “Italica” dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno (esiste ancora peraltro).

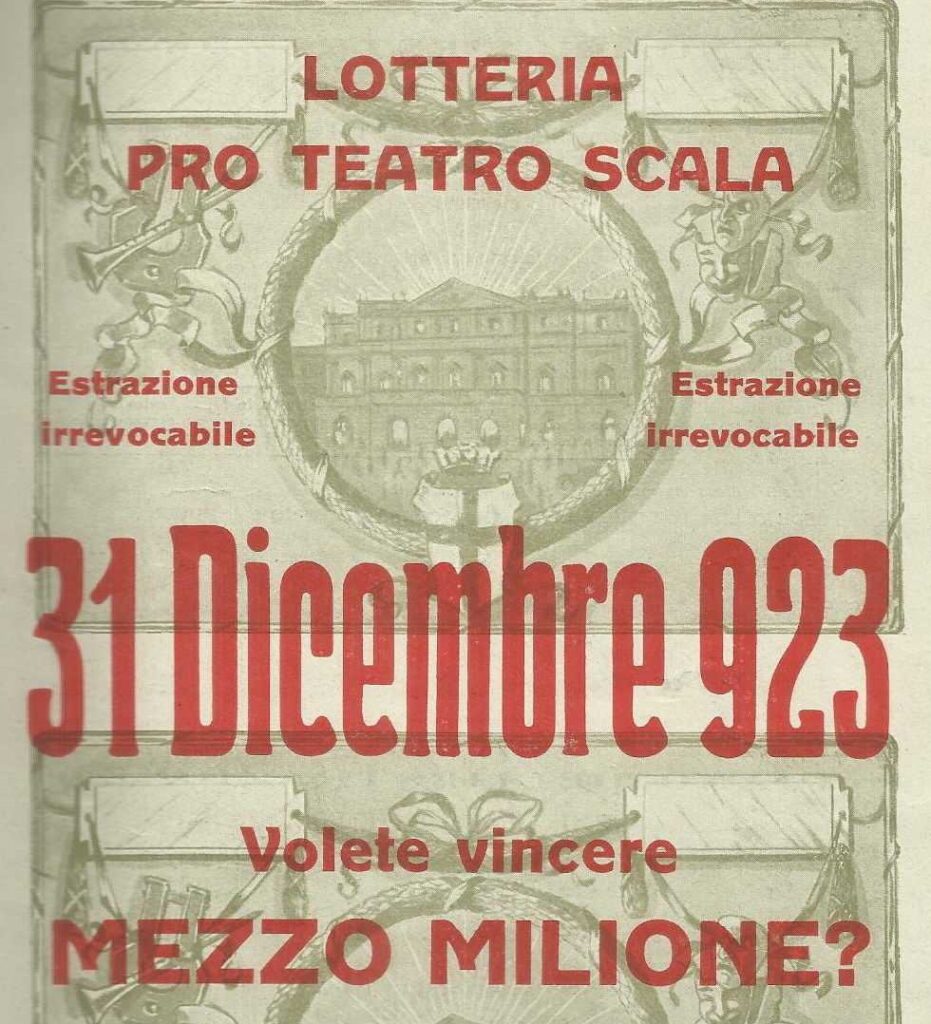

Nel 1923, per completare i lavori di ammodernamento del più importante dei teatri italiani (e tra i più importanti al mondo) il “Comitato Pro Scala” pensò proprio di mettere in piedi una grande lotteria. A presiedere il Comitato c’era Attilio Vercelli, detto il “Vercellone” per via della stazza, noto imprenditore lombardo e amico fraterno della “star” della Scala: Arturo Toscanini.

Furono mobilitati personaggi famosi della cultura (da lì vengono i 400 biglietti comprati da Giacomo Puccini) e furono coinvolte le associazioni di italiani sparse per i diversi continenti. Venne attivata una rete di distribuzione capillare: furono spedite buste piene di cartelle della lotteria a molti uffici pubblici. Ogni ufficio postale del Regno fu dotato di cartelle della lotteria da vendere.

Un milione e quattrocentomila biglietti da piazzare.

Prezzo 5 lire l’uno.

Primo premio: mezzo milione.

Per prendere le misure: nel 1923 un chilo di pane costava una lira o poco più, e un pacchetto di Nazionali 1,70. Lo stipendio mensile di un impiegato in municipio era invece di circa 500 lire. Lira più lira meno.

La lista dei premi di quella Lotteria Pro Scala era piuttosto lunga: più di cento premi tra somme in denaro e abbonamenti a teatro.

Ci misero tre ore a sorteggiali tutti nel “ridotto” del Teatro alla Scala, stracolmo di gente e tirato a lucido per l’occasione.

Ma tutte le attenzioni erano inevitabilmente rivolte e concentrate a quel momento lì, a quando Ermenegilda Dalla Rizza detta Gilda, soprano di fama internazionale e stimata sia da Puccini che Toscanini, avrebbe estratto il numero vincitore del mezzo milione.

Alle 11.30 la mano innocente di Carletto Zubani, martinitt di 11 anni (i martinitt erano gli orfani ospitati nell’omonima e storica istituzione milanese), estrasse dalla grande sfera di metallo il numero 1354.

Ad Emilio, altro martinitt di poco più grande e forse dalla mano meno innocente, toccò invece l’estrazione dall’altra grande sfera, quella dedicata alla serie del biglietto.

Ed infine ad Ermenegilda Dalla Rizza, detta Gilda, toccò declamare con voce potente e cristallina il numero vincente: biglietto serie 825, numero 1354.

Brusio in sala.

Gli sguardi correvano curiosi sui visi intorno a cercare, inutilmente, la presenza delle evidenti emozioni di un vincitore.

Poi, un po’ così a caso, scoppio l’applauso.

Era la mattina del 1 gennaio 1924. Novantanove anni fa.

Era capodanno e il vincitore, ignaro, dormiva ancora sonni tranquilli.

Gli ultimi per un bel po’.

Torquato era un uomo vecchio stampo e gestiva l’ufficio postale come se non fosse ancora arrivato il novecento. Non amava affatto le lotterie e mal sopportava che un pubblico ufficio del Regno si trasformasse in una specie di bottega per piazzisti di imprese private, seppur rispettabili e con fini benefici.

E poi si ricordava ancora di quei biglietti che gli spedirono per la lotteria “pro-mutilati e vedove di guerra” e che dovette pagare di tasca sua perché rimasti sul groppo, invenduti.

Così quando a metà novembre arrivò la busta con le 20 cartelle color verde-nilo della “Lotteria Pro Scala“, disse subito: pensaci te.

Quel “te” era riferito ad Enea che era giovane e più più pratico della modernità.

“Va bene babbo, ci penso io“.

Dal finestrino appannato dell’auto non si scorgeva che bianco tutt’intorno.

E un gran freddo, con la neve che in silenzio s’appoggiava ai vetri.

Gli inverni un tempo erano una cosa seria.

E nonostante fosse il 4 gennaio, e nonostante il freddo, e nonostante la neve, imbacuccato nel suo mantello nero il commissario di pubblica sicurezza Tomatis guardava stupito quella gente a bordo strada che salutava festosa.

E ricambiava, quasi imbarazzato, il saluto.

Non si vedevano molte auto in giro nel 1924 per le strade di quelle colline.

Ma non era esattamente quello il motivo di quell’inconsueta, collettiva, allegria fuori stagione.

E’ che tutti aspettavano il ritorno di quell’altra auto, partita il giorno prima, con sopra proprio uno vestito tutto di nero.

– Avanti, avanti !

– E’ permesso ?

– Venga Corbella. Entri pure.

– E’ arrivato.

– Oh finalmente conosciamo il fortunato impiegato del municipio di quel paesello là, quello con il nome strano.

– No, è arrivato il vincitore del secondo premio, le 100 mila. E’ di Milano.

– E quello che viene dal quel paese là, come si chiama..

–

Vezzano sul Crostolo. Ha mandato un telegramma: chiedeva gentilmente

quando potesse venire a ritirare il premio e gli abbiamo risposto “anche subito“. Credo non tarderà.

E invece l’impiegato comunale di quel paese dal nome strano, un poco tarderà.

Perché in mezzo alle colline innevate le voci correvano molto più rapide della corrente del Crostolo. E quella fortunosa trasferta milanese s’era trasformata in una mezza parata ufficiale e trionfale, che richiedeva un poco di preparazione.

La mattina del 3 gennaio, dopo aver noleggiato un’auto a Reggio, partirono alla volta di Milano l’impiegato comunale, sua moglie, il sindaco, il direttore della banca e uno vestito tutto di nero. Era don Bedini, il parroco che ben conosceva la sincera devozione dell’impiegato comunale e già intravedeva, all’orizzonte, i lineamenti di una nuova chiesa per i vezzanesi.

Se la presero però piuttosto comoda e così prima di loro a Milano, a mezzogiorno, arrivò un telegramma piuttosto inaspettato.

Per quel viaggio nel candore della neve il commissario Tomatis s’era portato dietro il vicebrigadiere Galli e il vicebrigadiere Crespi, un nome quest’ultimo che la mala milanese conosceva bene e temeva. O meglio conosceva bene il suo soprannome: Maciste.

Quasi due metri d’altezza e più di cento chili di peso.

Uno sbirro d’azione, ma pure di cervello.

Sarà lui a Parigi, nel 1927, a mettere le manette ai polsi di Sante Pollastri, quel bandito anarchico, amico d’infanzia del ciclista Girardengo, da cui De Gregori tirerà fuori molti anni dopo la canzone “Il Bandito e il Campione“.

Ma intanto Maciste se ne stava intrappolato in quella macchina, sotto la neve, diretto in un posto che più lontano da Parigi, e non solo geograficamente, non poteva essere.

Tomatis probabilmente se l’era portato dietro immaginando un’accoglienza meno festosa e qualche possibile grattacapo.

Si sbagliava.

Dovette anzi combattere contro l’assedio gentile, ma costante, dell’ospitalità di quei campagnoli.

“Prenda qualcosa !”

“Mangi sa, non faccia complimenti”

“Ne beva almeno un po’. Le bon sà, le sincèr“

Tomatis gentilmente ma fermamente, declinava.

Aveva premura di chiudere quella faccenda alla svelta e tornarsene alla civiltà.

– Devi venire con noi in caserma.

– Subito ?

– Subito.

La piccola comitiva si avviò così a piedi verso la caserma dei Carabinieri Reali che a quel tempo stava nella piazza principale e distava sì e no, 50 metri.

– Vado dritto al punto: prima ci dici la verità e meglio è. E ti avverto: tutti ti danno addosso.

– Tutti ?

– Avanti, avanti !

– E’ permesso ?

– Venga Corbella. Entri pure.

– Sono arrivati.

– Li faccia accomodare.

Nella grande sala di corso Vittorio Emanuele, sede del Comitato, entrarono infine un uomo alto, magro e di un certo pallore assieme ad un signore di stazza più importante e di aspetto gioviale e spigliato.

Erano il modesto impiegato comunale e il suo sindaco, appena arrivati a Milano (il pomeriggio del 3 gennaio 1924) da quel paesello dal nome contorto.

Ad accoglierli, in seduta straordinaria appositamente convocata, il comitato al completo, capitanato – non c’è nemmeno da precisarlo – da Attilio Vercelli detto il Vercellone.

Fuori, nella sala d’aspetto, rimanevano in gioiosa attesa moglie, prete e direttore di banca.

E attesero parecchio.

“Venite venite. Mi presento sono Attilio Vercelli presidente del comitato. Vi attendevamo con impazienza.”

Era sincero il Vercellone.

Era davvero impaziente di guardare in faccia il fortunato impiegato. E di parlarci.

– Come è andato il viaggio da Vezzano sul Crostolo ? O si dice Cròstolo ?

– Crostolo Crostolo, l’ha detto bene.

Nei convenevoli di rito il sindaco si trovava molto più a suo agio del neo vincitore, che anzi pareva aver sofferto un po’ il viaggio con quel suo evidente pallore e la chiacchiera piuttosto avara.

Però c’è da dire che i campagnoli sono un po’ così: o fragorosamente baldanzosi o silenziosamente diffidenti. E poi c’era quell’imbarazzo latente di dover introdurre per primi l’argomento per cui eran tutti lì: il vil denaro.

Ci pensò il Vercellone a rompere il ghiaccio.

“E’ proprio fortunato ragioniere. Solo lei a Vezzano ha comprato i biglietti della Lotteria. Nessun altro. E mentre Giacomo Puccini compra 400 biglietti, lei con 4 cartelle si porta a casa mezzo milione. E mi dica: quando li ha comprati questi 4 biglietti, ragioniere?”

Il pallore dell’impiegato si era trasformato in un candore spettrale e il suo silenzio diffidente in un mutismo totale.

Si sostituì così prontamente il sindaco: “un mocc ed teimp fa ! No Luigi ? Un sacco di tempo fa“.

“E’ che siamo un po’ confusi” – ribattè il Vercellone.

“Le faccio leggere un telegramma che c’hanno consegnato qualche ora fa.”

E mise così sotto gli occhi del fortunato impiegato comunale la corrispondenza arrivata a mezzogiorno.

Il vincitore, quasi crollando sulla sedia, sibilò un semplice: “boja d’un ragasol“.

– Tutti ?

– Sì, ti danno addosso tutti, diglielo anche tu Crespi.

Maciste confermò.

Fu così che al ragasol cominciò a raccontare quella storia, quasi del tutto simile a quella che qualche ora prima aveva raccontato il fortunato impiegato comunale al comitato della Lotteria. Dettaglio più, dettaglio meno.

“Ci penso io, babbo“.

Ma non ci pensò davvero.

La mattina del 1 gennaio 1924, mentre nel ridotto della Scala tirato a lucido era gran festa per l’estrazione della lotteria, nello sgangherato ufficio postale di Vezzano la busta con le 20 cartelle arrivate a metà novembre giaceva intatta nel cassetto di una scrivania. E tutti i biglietti invenduti. Neanche uno piazzato. Nemmeno a chi in paese c’aveva la fama e la fissazione di rincorrere la dea bendata, come il suo amico, il ragioniere del comune.

E non erano nemmeno stati rispediti indietro al comitato entro il 31 dicembre, come prevedeva il regolamento.

Solo la mattina del 2 gennaio, quando il giornale arrivò a Vezzano, al ragasol si ricordò dei biglietti.

Biglietto vincente serie 825, numero 1354. Mezzo milione.

“Eh vaca“.

Da qui in poi le versioni si discostano solo su chi per primo fece la proposta ed ideò “il piano”.

Enea, al ragasol, disse che fu un’idea del suo amico impiegato. L’impiegato che fu tutta farina del sacco di Enea.

Il piano prevedeva che al ragasol vendesse all’impiegato 4 cartelle delle venti in suo possesso, con regolare ricevuta di pagamento. Ovviamente tra quelle c’era anche il numero 1354 serie 825. L’impiegato avrebbe incassato e poi avrebbero diviso fifty fifty.

Così mentre al ragasol spediva indietro in tutta fretta al comitato le 16 cartelle rimanenti, il ragioniere mandava il telegramma in cui chiedeva quando poter ritirare il premio, ricevendo quella risposta telegrafica: “anche subito“.

Il 2 gennaiio 1924 in riva al Crostolo fu una giornata frenetica.

La notizia dell’improvvisa ed imprevista fortuna passò di orecchio in orecchio e di bocca in bocca.

Uscì dalle mura del municipio per inondare le strade imbiancate di quella piccola comunità. E poi oltre. Cominciarono arrivare le felicitazioni al vincitore e alla sua famiglia. Di persona e pure per telegramma.

Di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, oltre al frastuono di quell’incredibile notizia correva anche qualche sottile bisbiglio sul fatto che la dea non fosse proprio bendata perfettamente.

E così l’impiegato cominciò a precisare, con chi l’incontrava, che aveva comprato due biglietti all’ultimo momento, ma che il vincente l’aveva acquistato molto tempo prima.

Se il 2 gennaio era stato un giorno frenetico, il 3 si annunciava come un giorno trionfale per quel piccolo paese dal nome strano.

Ma in mezzo c’era la notte. E la notte porta consigli. Non sempre azzeccati.

La mattina del 3 gennaio, mentre la comitiva del vincitore preparava la trasferta milanese, al ragasol andava all’ufficio postale dopo una notte molto agitata. A cavargli il sonno e a tenerlo sveglio furono forse i sussulti di coscienza o forse una fifa maledetta.

O un gran miscuglio di entrambi.

Scrisse così quel telegramma che il Vercellone mostrò all’impallidito impiegato davanti al comitato riunito:

“Ho spedito cartelle invendute il giorno 31, ma il giorno 2 ho venduto due cartelle al vincitore che però ritengo abbia vinto con la cartella acquistata in precedenza ! Di questo comunque informo, a scanso di responsabilità”.

“A scanso di responsabilità“. Boja d’un ragasol.

Ricevendo quel telegramma il Vercellone ovviamente si precipitò a far trovare tra la corrispondenza la busta con i biglietti rispediti indietro. Portava il timbro del 21 dicembre, un evidente errore dettato dalla frenesia che attraversava il paese dal nome strano e la mente del ragasol.

Dentro la busta una lettera accompagnatoria firmata da Enea con all’inizio la data scritta a mano: 31 dicembre 1923.

In fondo alla missiva però il timbro postale stampato dal ragasol in persona portava la data del 2 gennaio 1924.

Il diavolo, le pentole, i coperchi.

Era il colpo finale al “piano”.

Dalla sala del comitato l’impiegato e il sindaco uscirono riservatamente da una porta laterale diretti al carcere di San Fedele.

Dalla sala d’aspetto moglie, direttore di banca e prete, ignari, furono accompagnati con una scusa all’Hotel Commercio e qui piantonati per la notte.

Tomatis e Maciste partirono subito per Vezzano, dove la mattina seguente interrogano ed arrestarono, per trasferirlo a Milano, anche Enea, al ragasol che aveva 20 anni.

I tre rimasero in custodia a San Fedele fino al 10 gennaio, poi furono rimessi in libertà provvisoria in attesa del processo.

La loro posizione a Milano fu archiviata un mese dopo su richiesta del Pubblico Ministero con l’assenso del giudice istruttore. Il provvedimento di archiviazione sottolineò che gli imputati avrebbero potuto tranquillamente acquistare tutte le 20 cartelle e non rispedirne alcuna, incassando facilmente e correttamente il primo premio. Ed invece.

In sostanza, riassumendo, i giudici scrivevano nero su bianco che i membri di quella combriccola scalcagnata che veniva dal quel paese dal nome strano, non erano infine dei criminali, erano semplicemente dei fessi campagnoli.

Le vicende giudiziarie si trascinarono ancora per un po’. Caduta l’accusa di truffa rimasero in piedi, nel tribunale di Reggio, quelle di falso in scrittura e la violazione della legge sulle lotterie.

In più Torquato, il babbo di Enea, che era uomo di vecchio stampo trascinò in giudizio civile il comitato della Lotteria: se s’era appioppato le cartelle invendute della lotteria pro mutilati, anche quelle non restituite alla lotteria Pro Scala erano sue, compresa quella del mezzo milione, che a questo punto gli spettava.

La conclusione arrivò quasi un anno dopo, il 18 dicembre 1924.

Con un accordo tra le parti cadevano le accuse al ragasol e all’impiegato, che rinunciavano a qualsiasi pretesa sulla vincita. In cambio il comitato della Lotteria riconosceva a Torquato 85.000 lire a titolo di risarcimento, che tanto avendo tenuto in banca per un anno mezzo milione, qualche interesse l’avevano guadagnato.

Si concludeva così una vicenda che per qualche giorno aveva portato quel piccolo paese dal nome strano alla ribalta delle cronache nazionali.

Dopo quell’episodio vennero cambiate le regole e le pratiche delle lotterie nazionali per quanto riguarda le cartelle invendute.

Luigi Einaudi, che sarà poi il primo Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, in seguito alla vicenda di Vezzano sul Crostolo scrisse sul Corriere della Sera il 10 gennaio 1924:

“bisogna porre agli italiani il problema nella sua crudità: volete che istituzioni grandi che formano la gloria della nazione e della città vivano o muoiano? Se volete che vivano, pagate con sottoscrizioni volontarie o con stanziamenti chiari di pubblici bilanci. Costringere queste istituzioni gloriose a solleticare la passione del giuoco, a diseducare il popolo, a cui beneficio son sorte, non è degno d’un grande paese.”

A guardar bene questi 99 anni di storia italiana possiamo dire che non fu ascoltato.

C’era da scommetterci.